|

|

|

瘋狂醫生將導尿管插入自己心臟,淪為笑柄27年,終獲頒諾貝爾獎 觀看數:993 人

醫院的急救室外,幾個中年人正急得團團轉。

自家的老父親因心絞痛被送進了急救室。

在漫長的等待後,一臉疲憊的醫生終於打開了急救室的門。

他們一擁而上,詢問著老父親的病情。

醫生的話雖讓他們鬆了一口氣,可又給他們帶來了另一層擔憂。

sponsored ads

sponsored ads

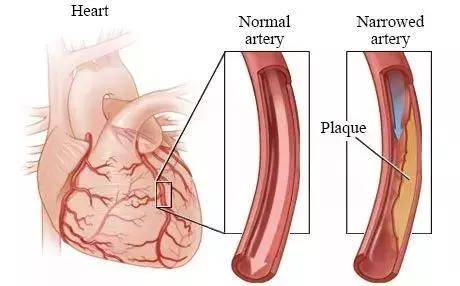

父親的心絞痛是由於冠狀動脈狹窄造成,其實做心臟支架手術就能控制了。

可心臟支架手術,聽著就嚇人。

而醫生提到的血管穿刺,更讓他們擔心60多歲的父親是否受得住。

冠狀動脈狹窄

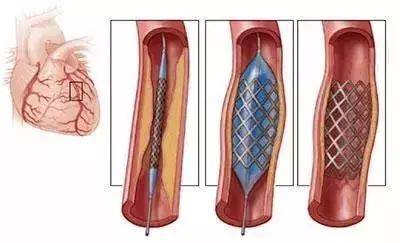

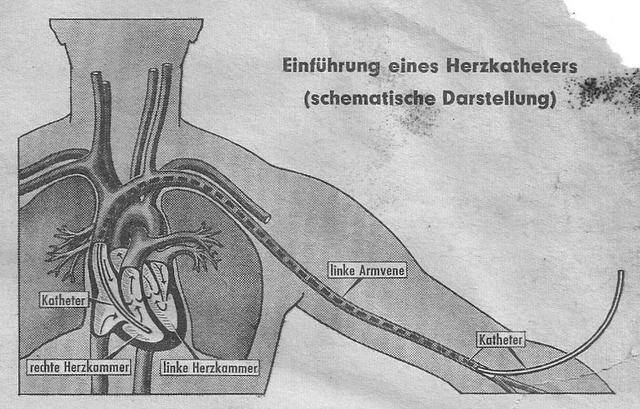

心臟支架手術,簡單來說就通過穿刺血管,讓導管順著血管一路前行。

在導管到達病灶後,再用特殊的傳送裝置將支架輸送到位。

sponsored ads

sponsored ads

其實相比需要開胸的心臟搭橋手術,很多情況下,支架手術有更強的普適性。

術後24小時能下床,3天即出院,這都是搭橋手術不可能達到的優勢。

每年,心臟支架手術更是拯救了數不清的患者。

心臟支架手術過程

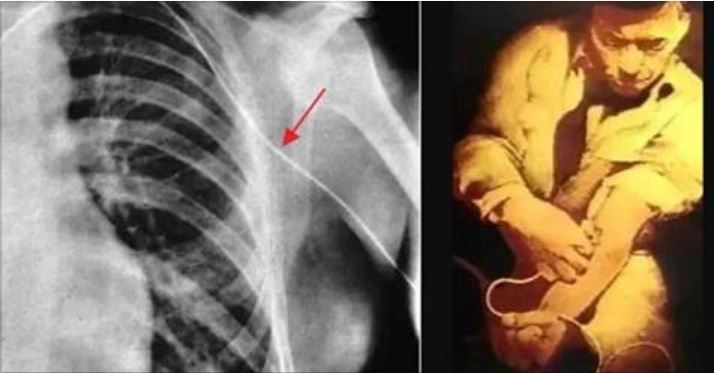

可在80多年前,當那位瘋狂醫生,將無菌導尿管塞進自己的血管直插心臟時。

所有的人都覺得他是個「褻瀆神靈」的瘋子,他的嘗試更是「愚蠢的小丑表演」。

sponsored ads

sponsored ads

直到27年後,1956年那一封來自諾獎委員會的郵件發出。

這位被遺忘在角落的「瘋子醫生」,才重新出現在人們面前。

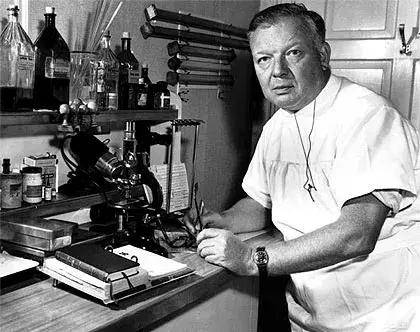

當年,這位年僅25歲的見習醫生沃納·福斯曼(Werner Forssmann),

竟偷偷完成了一個震驚世界的實驗。

從這一天開始,現代心臟病學才終於高高揚起了它的順利風帆。

沃納·福斯曼

1904年8月29日,福斯曼出生於德國柏林。

sponsored ads

sponsored ads

在他還沒有出生的時候,父親就先他一步遠離了人世。

所幸,他還有位當全科醫生的叔叔。

在叔叔的教育與影響下,福斯曼一下就堅定了要當醫生的理想。

福斯曼就職的醫院

才24歲,他就通過了國家考試,正式成為一名醫生。

在埃伯斯瓦爾德的一家醫院裡當見習外科醫生,便是他的第一份工作。

sponsored ads

sponsored ads

也正是那時,福斯曼對心臟產生了難以言喻的興趣。

因為彼時外科醫學已發展出了許多新技術,幾乎能解決任何人體器官的毛病。

但唯獨心臟手術,仍是個無法逾越的禁區。

試想一下,心臟每天能跳10萬下,其產生的動力能將血液泵進10萬千米長的血管內。

而心臟外科手術又是一個極其精密的過程,更需要沒有血的手術視野。

稍有差池,哪怕最細微的外傷都會造成飆血不止。

一旦發生這種情況,病人的生命也就只能進入最後4分鐘倒計時了。

再看那人體肋骨,像籠子似地將心臟保護起來,就知道其有多麼「神聖不可褻瀆」了。

就連「外科之父」西奧多·比爾羅特醫生都曾說過,

「在心臟上做手術,是對外科藝術的褻瀆。

任何一個試圖進行心臟手術的人,都將落得身敗名裂的下場。」

而「別去惹心臟」,也正是外科秘而不宣的共識。

「外科之父」西奧多·比爾羅特醫生

但年輕氣盛的福斯曼,可不吃這一套。

他早已厭倦了在病人死後,再去解剖那已失去活力、冰冷的心臟了。

如果能在心臟還強健跳動時去一探究竟,那該多好。

他也覺得,只有能觸及心臟內部的檢查方法,才能真正適應未來的心臟外科發展。

一個偶然的機會,福斯曼了解到了這麼個事實。

其實除了打開胸腔,通往心臟的途徑還有一條,那就是全身主要的靜脈。

法國著名的生理學家,現代實驗生理學創始人——克洛德·貝爾納就曾做過一個實驗。

為了研究動物的心血管問題,克洛德直接將導管插入了活著的動物心臟內。

克洛德驚訝地發現,實驗動物仍能保持正常的生理活動,沒有什麼異常,更沒有死去。

儘管他的妻子因此認為克洛德在虐待動物還和他離了婚,走上了反對動物實驗的道路。

可克洛德仍然認為,這是為了科學,並且動物也沒出現不良反應,又怎麼說得上是虐待呢?

克洛德·貝爾納(Claude Bernard)

聽說了克洛德的實驗,福斯曼的腦子裡靈光一現。

既然實驗動物沒太大反應,那人是不是也能用這樣的方式探知心臟內部的秘密呢?

很快,他就把這個想法告訴了他的醫生叔叔。

沒想到的是,他不但沒有得到支持,還挨了一頓嚴厲的批評。

福斯曼

可福斯曼怎麼可能就這樣放棄他的設想與實驗呢?

他又將自己的想法,告訴了自己的上司施耐德。

上司施耐德是當時醫院裡的外科主任,他也敏銳地意識到,這個實驗有著重大的意義。

年輕的福斯曼

但施耐德也明白,福斯曼不過是個剛踏入醫學界的毛頭小子。

他尚無建樹、籍籍無名,還敢這樣貿然打破禁忌,註定招致災禍。

因此,施耐德好心地建議福斯曼先進行一些必要的動物實驗,確證他的實驗的安全性。

但倔強的福斯曼哪裡能聽得進這樣的建議。

他一心只想快點完成實驗,想立刻就知道心臟內部的世界是什麼樣子的。

可沒有他上司的許可,他根本連手術室的大門都打不開。

強攻肯定是不行,思考了一番,福斯曼還是決定靠智取。

他翻看著醫院的人員名單,手指滑過一個又一個名字。

嗯,就是她了,福斯曼合上了人員名單。

他決定要從那位負責管理手術室的護士格爾達·迪岑(Gerda Ditzen)下手。

只要格爾達願意參與他的實驗,那他就能拿到所需的材料和器械了。

在這之後,福斯曼就成天繞著格爾達打轉。

他邀請格爾達共進晚餐,將自己珍藏的專業書籍借給她看。

下班以後,他還常把格爾達約到咖啡店,談論他們對於醫學的共同熱愛。

一開始,格爾達在聽到福斯曼說要將軟導管塞進心臟,也莫名恐慌。

可在福斯曼的軟磨硬泡,並在福爾曼答應「願意一起分享成果」的誘惑下,格爾達動心了。

不過這位護士也有一個要求,就是她想成為第一個人體實驗對象。

福斯曼先是一愣,隨即笑了笑,便欣然同意了格爾達的要求。

1929年的某一天,福斯曼與格爾達鬼祟地溜進了手術室。

空無一人的手術室靜得連一根針掉在地上都能聽到。

兩個人都只能聽到自己的心跳聲,不同的是,福斯曼是因為興奮,而格爾達則是因為緊張。

福爾曼告訴她,考慮到可能出現的疼痛和併發症,還是打麻醉藥物穩妥一下。

按照吩咐,格爾達在準備好了手術所需的材料後,便躺上了手術台。

可福爾曼的下一步動作,著實嚇壞了忐忑的格爾達。

格爾達的手腳被福斯曼迅速捆起,並綁在了手術台上。

見格爾達的驚慌失措,福爾曼才連忙解釋道,這只是為了防止她在手術中亂動。

格爾達想了想,覺得也有道理,看福斯曼在一旁忙碌著,她還索性開始閉目養神。

然而,趁著格爾達沒注意,福斯曼竟悄悄地背過身子,在自己的左臂打了局部麻醉藥藥物。

是的,福爾曼從來沒想過在格爾達身上做實驗,他只想通過格爾達獲得使用手術設備的權利罷了。

當麻藥起作用後,福斯曼就用手術刀切開了自己左臂肘部正中靜脈。

之後,他便拿起一根潤滑過的導尿管,緩慢地插入到自己靜脈大約30釐米處。

當他用無菌紗布蓋住了切口後,他這才解開了綁著格爾達手部的繩子。

而躺在手術台上的格爾達看到這一幕,嚇得整個人都呆了。

如夢初醒的格爾達這才意識到,自己被福斯曼利用了。

導尿管

雖然格爾達被氣到直哭泣,但眼前這一切已無法逆轉了。

畢竟手術不能前功盡棄,格爾達也只能送佛送到西地,繼續配合著這位狡猾而瘋狂的醫生。

隨後,她便攙扶著福斯曼走到了樓下的X射線室。

通過鏡子裡螢光屏的指引,福斯曼再一步一步地將導管深入自己的身體裡。

他以為會感受到刺痛,以為自己會暈厥過去。

可事實是,之前他所預料到的疼痛和各種糟糕情況都沒有發生。

福斯曼捏著導管,緊緊盯著鏡子裡的景象。

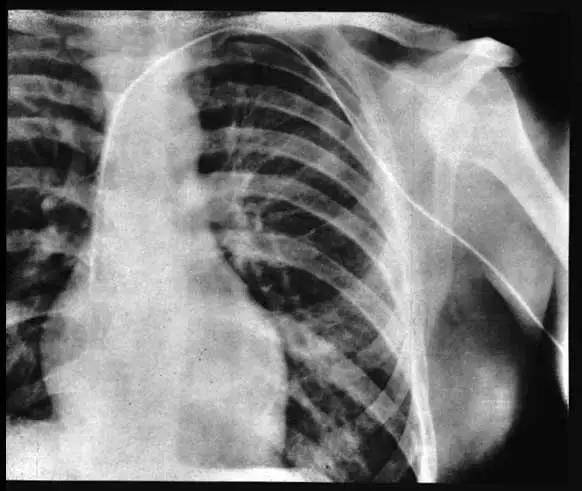

導管越來越深,X射線室裡的每個人都屏住了呼吸,生怕一個不小心,面前這位瘋狂醫生就會死去。

終於,當導管深入福斯曼體內65釐米時,導管進入了福斯曼的右心房。

那一刻,看著X射線螢光屏上的圖像,所有人都不由自主感嘆。

福斯曼自己也覺得十不可思議,當導管進入脆弱而敏感的心臟,

他不僅沒有感受到絲毫的疼痛,反而「感受到了一絲如太陽般的暖意」。

福斯曼的瘋狂舉動一下子就傳遍了整個醫院。

不到一個小時,醫院裡所有人都知道了有個「不要命的瘋子」把導尿管插進了自己的心臟。

福斯曼心臟導管術X射線片

福斯曼的頂頭上司施耐德雖氣得不輕,但卻也明白,這是一個顛覆醫學界的實驗。

在施耐德的建議下,福斯曼也將心臟導管術用在了治療上。

他為一位因產後感染性休克而昏迷瀕死的病人進行了心內插管,並直接進行了腎上腺素的注射。

實驗結果證明,心內注射的效果比外周靜脈注射的效果好多了。

後來,福斯曼還在自己身上做了9次自體實驗,幾乎用盡了自身所有的周圍淺靜脈。

由於先前的血管已縫合,他還改用大腿上的靜脈,先將導管推進腹部的主要靜脈,再往上推入心臟。

此外,他還將50%的碘化鈉溶液(最初的造影劑,不透X射線)注入導管,拍攝了極淡的右心影像片。

最後一次,他甚至還嘗試往自己主動脈內注射入造影劑。

只是這次運氣不太好,針頭不慎戳中了神經讓他痛苦不堪。

當時,針還差一點就碰到了脊髓。

後怕的福斯曼知道自己離終身癱瘓只有一針之遙,他這才停止了這些瘋狂的自體實驗。

之後,他便把研究成果寫成了論文,報告了心臟導管術及其在診斷、治療上的應用。

同一年的11月,福斯曼在柏林的學會上宣讀了自己的論文。

他本以為自己能憑藉這篇論文,躋身於心臟病學學術圈中。

可誰知道,台下的醫生們卻對他嗤之以鼻。

「靠這些小把戲你可以在一個馬戲團獲得教授資格,但在一個嚴謹的德國醫院,沒門!」

福斯曼的論文

這篇被學術界稱為「小丑表演」的論文在媒體中炸開了鍋,人人都在討論這件駭人聽聞的事。

而他這種逾越道德的自體實驗,雖帶來了臨床心臟病學的一大進步,但也毀掉了他的整個職業生涯。

壓力與輿論不斷地打擊著年輕的福斯曼,甚至還有一些資深的外科醫生說他剽竊了自己的研究成果。

縱然經過仔細的調查,所有的指控都不成立。

可這些事情,都讓福斯曼感到心灰意冷。

他放棄了自己的研究,成為了一名泌尿外科醫生。

二戰時,他還加入德軍,成為了一名軍醫隨軍打仗。

當他的論文終於被大洋彼岸的美國研究者重視起來時,他還在美軍的戰俘營中,直到1945年才獲釋。

獲釋後的福斯曼依然鬱鬱寡歡,在醫院裡從事著泌尿外科的工作,再也沒有觸碰心臟外科的實驗。

大洋的彼岸,心臟導管術發展得如火如荼,已經積累了上千例的臨床實驗。

但在一些公開發表的冠心病歷史書中,甚至隻字未提這位泌外醫生的心導管創舉。

而遠在德國鄉村醫院的福斯曼,也只有在泌尿外科,看著那最經常使用的導尿管,才能憶起當初的瘋狂了。

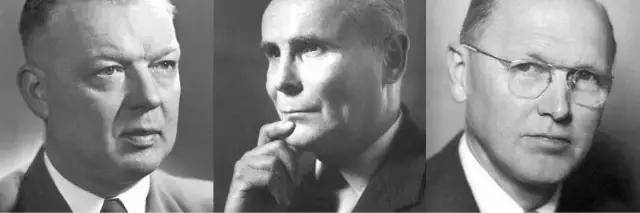

1956年諾貝爾生理學/醫學獎獲得者(福斯曼、考南德和查理茲)

直到1956年的10月,福斯曼與另外兩位美國學者共同獲得諾貝爾生理學/醫學獎的消息傳遍了全球,他才終於為世人所知。

這位被學術界遺忘了20多年的鄉村醫生,被學術界譏笑為「小丑」的「瘋子」,終於殺回了自己的主戰場。

他先後成為了德國外科學會委員、美國胸科醫師學會委員、瑞士心臟病學會委員…

福斯曼開創的這一方法,奠定了如今的多種心臟手術的基礎,更是救活了數不清的病人。

這位勇敢而倔強的醫生,更成為了現代的心臟病學的開創者之一。

而他曾經進行自身實驗的那家醫院,也改名為——沃納·福斯曼醫院。

80多年前,就在這家醫院的一個手術室內。

一位25歲的見習醫生將一位護士捆在手術台上,轉身就將導尿管插入了自己的靜脈中...

參考來源:http://www.ppap.orgs.one/show/159591

這裡滾動定格